সর্বশেষ:-

প্রচ্ছদ /

আন্তর্জাতিক, ইসলাম ও জীবন, কলকাতা, ঢাকা, দেশজুড়ে, নারী ও শিশু, ফিচার, বাংলাদেশ, ভারত, রাজনীতি, রাজবাড়ী

অনেকেরই অজানা সিরাজুদ্দৌলার শেষ বংশধর কোথায়?

প্রতিনিধির নাম

- আপডেট সময়- ০৪:৫৫:০৮ পূর্বাহ্ন, শনিবার, ৫ অক্টোবর ২০২৪ ৩৮৪ বার পড়া হয়েছে

ঋতম্ভরা বন্দ্যোপাধ্যায়,

কলকাতা প্রতিনিধি।।

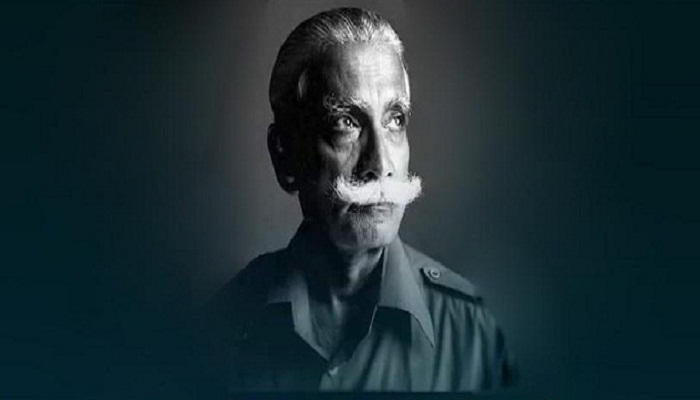

এক সময় বাংলার সীমানা ছিল বিহার, ওড়িশা, অসম ছড়িয়ে বিস্তৃত। আর তার সর্বময় কর্তা ছিলেন মহা নবাব সিরাজদ্দৌলা। চরম বিশ্বাসঘাতকতার বলি সিরাজদ্দৌলার শেষ পরিণতির পর বাংলা সর্ব প্রথম হারায় তার গৌরব।আর পরাধীনতার গ্লানি ছেঁকে ধরে ভারতকে।

বাংলার ভাগ্যাকাশে দুর্যোগের ঘনঘটা শুরু হয় পলাশীর থেকেই। এই যুদ্ধ বাংলার ইতিহাসকে সম্পুর্ন ধ্বংস করে দিয়েছে। এই যুদ্ধে মীরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতার ফলে সিরাজদ্দৌলার করুণ পরাজয়ের পরে বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজদৌল্লা ও তার পরিবারের সদস্যদের করুণ পরিণতিও আমাদের অজানা নয়। একটি ইতিহাসের ধ্বংসের পর অনেকেই জানেননা নবাব সিরাজের বংশের কেউ জীবিত ছিলেন কি না। তার বংশের ধারা কি সেখানেই শেষ হয়ে গিয়েছিলো? নবাব সিরাজ দৌল্লার বংশধর তথা তার নিজ ঔরসজাত পুত্রের অজানা কাহিনী নিয়ে কিছুটা জানাতে চাই।m

নবাব সিরাজের বিশ্বস্ত সেনাপতিদের মধ্যে ছিলেন মীরমদন, মোহনলাল, খাজা হাদি প্রমুখ। পলাশীর যুদ্ধের আগে সিরাজ-উদ-দৌলা যখন মীর জাফরকে বক্সী পদে ফিরিয়ে আনেন, তখন এই তিনজন সেনাপতি প্রবল আপত্তি করেন। কিন্তু সিরাজ তাদের কথায় গুরুত্ব দেননি। বিশ্বাসঘাতকতার ফলশ্রুতিতে নবাব পরাজিত ও বন্দী হন। সেনাপতি মোহনলাল আহতাবস্থায় পালিয়ে যেতে সক্ষম হন (যদিও অনেকের ধারণ তিনি নিহত হয়েছিলেন, তবে তার জীবিত থাকার পক্ষেই প্রমাণ বেশি)। মোহনলাল আঠারো শতকের গোড়ায় কাশ্মীর থেকে এসেছিলেন বাংলায়। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি সর্বপ্রকার ছুতমার্গ ও সাম্প্রদায়িক গোঁড়ামির ঊর্ধে ছিলেন। নবাবের একান্ত অনুগত হিসেবে তিনি পলাশীর যুদ্ধে লড়াই করেন। কিন্তু এই মানুষটিকে নিয়ে ইতিহাসে তেমন আলোচনাই নেই। মোহনলালের বোনের নাম ছিল মাধবী। তাকে হীরা বলেও ডাকা হতো।

সিরাজের অনুগত সেনাপতি মোহনলালের সঙ্গে সিরাজের ঘনিষ্ঠতার ফলে হীরার সাথেও নবাব সিরাজ আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। তাদের সেই অন্তরঙ্গতার ফলে হীরার গর্ভে সিরাজের এক পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে। বৃদ্ধ আলিবর্দী খান তখনও এই সংবাদ পাননি। এই কথা জানলে তিনি ভয়ানক ক্রুদ্ধ হবেন ভেবে সিরাজ যথেষ্ট গোপনীয়তা অবলম্বন করে হীরা ও তার পুত্রকে লুকিয়ে রাখেন। শেষ পর্যন্ত তিনি শিশুপুত্রকে একটি ঘোড়ার পিঠে বসিয়ে বেঁধে দেন, তারপরে ঘোড়াকে তীরবিদ্ধ করে ছুটিয়ে দেন। ভাবলেন কেউ যদি ঘোড়া আটকায়, তো সে-ই না হয় এই সন্তানের দায়িত্ব নেবে। অর্থাৎ দায়িত্ব নেবার ভয়ে সিরাজ পুরোপুরি ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দেন নিজ শিশু সন্তানকে। এই সংবাদ পেয়ে ভীত সন্ত্রস্ত হীরা ছুটে গিয়ে মোহনলালকে সব বলেন। মোহনলাল সাথে সাথে ঘোড়ায় চেপে দ্রুত ছুটে গিয়ে ছুটন্ত ঘোড়া থামিয়ে শিশুটিকে উদ্ধার করেন।

এই ঘটনায় মোহনলাল এতো ক্ষিপ্ত হন যে তার পরিবারের সবাইকে নিয়ে মুর্শিদাবাদ ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নেন।মোহনলালের সিদ্ধান্তের কথা জানতে পেরে আলিবর্দী খান কারণ অনুসন্ধান করে সমস্ত ঘটনা জেনে যান। মোহনলাল চলে গেলে সিরাজের ভয়ানক ক্ষতি হবে ভেবে দূরদর্শী আলিবর্দী উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। তাই ইমামের সাথে আলোচনা করে মীমাংসার একটি সূত্র বের করেন। হীরা ইসলাম গ্রহণ করলেই সমস্ত সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। হীরা ইসলাম গ্রহণ করলেন। তার নতুন নাম হলো আলিয়া। তারপরে ইসলামিক রীতি অনুযায়ী সিরাজের সাথে আলিয়ার বিবাহ সম্পন্ন হয়। আলিবর্দীর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সিরাজের পুত্রের দায়িত্ব মোহনলালকেই গ্রহণ করতে হয়।

শিশুকে ঘোড়ার পিঠে চাপিয়ে ছুটিয়ে দিয়েছিলেন সিরাজ। খুশবাগে নবাবের পরিবারের সমাধিক্ষেত্রে আলিয়ার সমাধি দেখেই বুঝা যায় যে, তিনি নবাবের প্রাসাদে সম্মানিত অবস্থানে ছিলেন। “মুর্শিদাবাদ কাহিনী” গ্রন্থের লেখক নিখিলনাথ রায়ের মতে সিরাজের কতজন স্ত্রী ছিল তা স্থির করা যায় না, তবে তিন-চারজনের উল্লেখ পাওয়া যায়। এদের মধ্যে যে আলিয়া একজন, তা বিভিন্ন সূত্রমতে স্বীকৃত।

১৭৫৭ সালের ২৩ জুন পলাশীর প্রান্তরে নবাবের বিপর্যয়ের পরপরই মোহনলাল বুঝতে পারেন যে সিরাজের পুত্রের জীবনও বিপন্ন হবার মুখে। তাই যুদ্ধপরবর্তী বিশৃঙ্খলার সুযোগ নিয়ে সবার অলক্ষ্যে তিনি ছয় বছরের সিরাজপুত্রকে নিয়ে মুর্শিদাবাদ ছেড়ে চলে যান। তার সঙ্গে বাসুদেব ও হরনন্দ নামে দু’জন বিশ্বস্ত ব্যক্তি ছিলেন। তারা পদ্মা নদী পার হয়ে ময়মনসিংহের জমিদারির অন্তর্ভুক্ত বোকাইনগর দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন। রেনেল কর্তৃক অঙ্কিত বাংলাদেশের প্রাচীন মানচিত্রে ময়মনসিংহ জেলায় বোকাইনগর গ্রামের উল্লেখ পাওয়া যায়। ক্লাইভ ও মীর জাফর চারদিকে গুপ্তচর পাঠিয়ে তাদের ধরার চেষ্টা করছে, এই খবর পেয়ে মোহনলাল বোকাইনগর দুর্গ নিরাপদ মনে করেননি। তার বিশ্বস্ত সঙ্গী বাসুদেবের কাকা বিনোদ রায় আমহাটি গ্রামে বাস করতেন।

মোহনলাল সিরাজপুত্রকে কিছুদিন সেই বাড়িতে রাখেন। এরপর তিনি এই পুত্রকে দত্তক নেওয়ার জন্যে ময়মনসিংহের জমিদার শ্রীকৃষ্ণ চৌধুরীর সাথে কথা বলেন এবং জমিদার সম্মতিও দান করেন। নিরাপত্তাজনিত কারণে মোহনলালের এক জায়গায় থাকা সম্ভব হয়নি। তিনি ও তার দুই সঙ্গী সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করে রংপুর যান। কিছুদিন সেখানে কাটিয়ে তারা পুনরায় ময়মনসিংহ ফিরে এসে জমিদারের সাথে দেখা করতে গিয়ে শোনেন জমিদার শ্রীকৃষ্ণ চৌধুরী মারা গেছেন। তারা প্রয়াত জমিদারের ছেলে কৃষ্ণকিশোরের সঙ্গে দত্তকের বিষয়ে আলোচনা করেন, এ ব্যাপারে তার পিতার সম্মতির কথাও জানান। কৃষ্ণকিশোরের ছোটভাই কৃষ্ণগোপাল দু’বার বিয়ে করলেও তার কোনো সন্তান ছিলো না। তারা দুই ভাইই জানতেন না যে তারা সিরাজপুত্রকে দত্তক নিচ্ছেন। তাদের বলা হয়েছিল যে তারা বাসুদেবের কাকা আমহাটির বিনোদ রায়ের দ্বিতীয় পুত্রকে দত্তক নিচ্ছেন। যথারীতি অনুষ্ঠান করে সিরাজের পুত্রকে দত্তক নেয়া হয় এবং তার নাম রাখা হয় যুগলকিশোর রায় চৌধুরী।

এইভাবে নবাব সিরাজের পুত্র হিন্দু পরিচয়ে বড় হয়ে ওঠেন। যুগলকিশোর জমিদার পরিবারে বড় হয়ে উঠতে থাকেন। জেঠামশায় কৃষ্ণকিশোরের তত্ত্বাবধানে তিনি জমিদারী পরিচালনার অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। ময়মনসিংহের এই জমিদার পরিবারের পারিবারিক সূত্র হতে তার সম্পর্কে অনেক তথ্য পাওয়া যায়। এই পরিবার হতে প্রতি বছর মহাসমারোহে রথযাত্রা উৎসব হতো। ১৭৬৪ সালে রথযাত্রায় এক দুর্ঘটনায় কৃষ্ণকিশোর ও কয়েকজন ভৃত্যের মৃত্যু হয়। এর পরে সেই পরিবারে রথযাত্রা নিষিদ্ধ হয়। উত্তরাধিকারসূত্রে জমিদারী পান যুগলকিশোর। প্রয়াত জেঠার দুই বিধবা স্ত্রী রত্নমালা ও নারায়নীর দেখাশোনা তিনি করতেন। অবশ্য পরে তার দুই জেঠীমার সাথে সম্পদের ভাগাভাগি নিয়ে তার কলহ শুরু হয়।

ধারণা করা হয়, যেকোনোভাবেই হোক তিনি যে মুসলিম বংশের ছেলে সে সম্পর্কে দুই বিধবা কোনো আঁচ পেয়েছিলেন। যুগলকিশোরের গায়ের রঙ ও গঠন স্বভাবতই বাঙালিদের মতো ছিল না। যুগলকিশোর অনেক চিন্তা-ভাবনা করে বিধবাদের জন্য মাসিক বৃত্তির ব্যবস্থা করে তাদের কাছ থেকে নিজের নামে সমস্ত সম্পত্তি দানপত্র লিখিয়ে নেবার আয়োজন করেন। কিন্তু দুই বিধবার সাথে তার এই বিরোধ আদালত পর্যন্ত পৌঁছায় ও দীর্ঘ সময়ব্যাপী মোকাদ্দমা চলতে থাকে। প্রথমদিকে যুগলকিশোর রাজশাহীর পাকুড়িয়া গ্রামে বিখ্যাত শক্তি সাধক পন্ডিত মোহন মিশ্রের কাছে কালীমন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে শক্তিসাধনা করেন। তিনি বোকাইনগরে একটি কালীমন্দির ও বারটি শিবলিঙ্গ স্থাপন করেন। নেত্রকোণায় তিনি একটি কালীমূর্তি ও তার জমিদারী জাফরশাহীতে একটি রাঁধামোহনের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন।

গৌরীপুরে ও তার জমিদারীর বিভিন্ন জায়গায় তার বানানো জলাশয় তার পরার্থপরতার সাক্ষ্য বহন করে। জাফরশাহীতে যুগলকুঞ্জ নামে একটি গ্রামও তিনি প্রতিষ্ঠা করেন। যুগলকিশোর ছিলেন তেজস্বী ও বিষয়জ্ঞানসম্পন্ন মানুষ। জাফরশাহী অঞ্চলে একবার মহামারী দেখা দিলে বহু লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়। পরিবার ও প্রজাদের নিয়ে তিনি গৌরীপুরে এসে ওঠেন। গৌরীপুর সেসময় ছিল জঙ্গলাকীর্ণ। দক্ষ জমিদার যুগলকিশোরের প্রচেষ্টায় ধীরে ধীরে এলাকাটি বদলে যায়। জনবসতি বাড়তে থাকে। একবার ময়মনসিংহে প্রবল বন্যা হয়। খাদ্যের তীব্র সংকটে শুরু হয় লুটপাট। অরাজকতার তান্ডবে ময়মনসিংহ আতঙ্কিত হয়। যুগলকিশোর দৃঢ়হস্তে এ অরাজকতাও প্রতিহত করেন। তবে একদিকে সন্ন্যাসী বিদ্রোহ, আরেকদিকে বারবার প্রাকৃতিক দুর্যোগে খাজনা আদায়ের সংকটে আর্থিক ক্ষতি থেকে তিনি মুক্তি পাননি।

এ সময় সিন্ধ্য পরগণার জমিদার ছিলেন মুহাম্মদ খাঁ। জমিদার শ্রীকৃষ্ণ চৌধুরীর বংশধরদের প্রতি তার বিদ্বেষভাব ছিল। ময়মনসিংহে বন্যার পর তার প্রশ্রয়ে তার প্রজারা যুগলকিশোরের এলাকায় লুটপাট চালাতে থাকে। যুগলকিশোর এই লুটতরাজ দমন করতে চেয়ে ব্যর্থ হন। তিনি মুহাম্মদ খাঁ-কে ব্যবস্থা নিতে বললে তার অনুরোধে কর্ণপাত না করে তিনি অবজ্ঞার সাথে উত্তর পাঠান। যুগলকিশোর ভয়ানক ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন। সালটি ছিল ১৭৭৯। তিনি প্রায় পাঁচ হাজার লাঠিয়াল সৈন্য নিয়ে সিন্ধ্য আক্রমণ করেন। তার পদাতিক দলে লাঠি, বর্শা, সড়কি ও তরবারির আস্ফালন ছিল।

তারা প্রতিশোধস্বরুপ সিন্ধ্যে প্রবেশ করে নির্বিচারে প্রজাদের সর্বস্ব লুন্ঠন করে ও তাদের বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেয়। না পেরে ময়মনসিংহ জেলার তৎকালীন কালেক্টর রটন সাহেবের কাছে মুহাম্মদ খাঁ নালিশ জানান। রটন সাহেব তদন্ত করে ঢাকায় রিপোর্ট পাঠান। যুগলকিশোরের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হলো। কিন্তু অর্থের জোরে তিনি বেঁচে গেলেন। দুই জমিদারই সর্বস্ব পণ করে এই মোকাদ্দমায় নেমেছিলেন। ফলশ্রুতিতে দু’পক্ষের উকিল-মোক্তারের ঠিকমতো উদরপূর্তি হলো, সাক্ষীদের অনেকেরই অবস্থার পরিবর্তন ঘটলো, যুগলকিশোরের ভয়ে অনেকেই মিথ্যা সাক্ষ্যদান করলো, শেষমেষ অপরাধ প্রমাণ না হওয়ায় যুগলকিশোর অব্যাহতি পেলেন। পরিবারের বিধবারা যখন বিদ্বেষভাবাপন্ন হয়ে ওঠে, তখন যুগলকিশোর ভয়ানক বিপদের সন্ধান পান। তিনি নিজেও হয়তো তার চেহারা ও দেহের গঠন হতে আভাস পেয়েছিলেন যে তার পূর্বপুরুষ ভিনদেশী মুসলিম কেউ ছিল।

এই কোন্দলের মধ্যে ইংরেজ সরকার তার পরিচয় নিয়ে ঝামেলা শুরু করতে পারে ভেবে তিনি শেষমেষ গৌরীপুরের জমিদারী ত্যাগ করে শ্রীহট্টে (বর্তমান সিলেট) চলে যান। যুগলকিশোর বিয়ে করেছিলেন ফরিদপুর জেলার ভট্টাচার্য বংশের রুদ্রাণী দেবীকে। তার গর্ভে হরকিশোর ও শিবকিশোর নামে তার দুই পুত্র এবং অন্নদা, বরদা, মোক্ষদা ও মুক্তিদা নামে চার কন্যার জন্ম হয়। রুদ্রাণী দেবীর দুই পুত্র অল্প বয়সেই মারা যায়। যুগলকিশোর দ্বিতীয় স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করেন পাবনার যমুনা দেবীকে। দ্বিতীয় পক্ষে তার প্রাণকৃষ্ণনাথ নামে এক পুত্র ছিল। যমুনা দেবী ও প্রাণকৃষ্ণনাথ তার সাথে সিলেটের কাজলশা নামক স্থানে বাস করতেন। এখানে যুগলকিশোর নতুন জমিদারী ক্রয় করেছিলেন। সিলেটে তার দিনগুলো অন্যরকম ছিল। কারো সাথে তিনি মিশতেন না, এক প্রকার নিঃসঙ্গ জীবন-যাপন করতেন। তার পুত্র প্রাণকৃষ্ণনাথ পরবর্তীতে জমিদারী গ্রহণ করেন।

সিলেটের উন্নতির জন্যে অনেক কাজ করেছিলেন প্রাণকৃষ্ণনাথ। সিলেটের বিখ্যাত যুগলটিলা আখড়া তিনি তৈরি করেন। কিছু কিছু সূত্রমতে কোনো এক ভাবে যুগলকিশোর তার বংশ পরিচয় জানতে পেরেছিলেন এবং মৃত্যুর আগে নিজ পুত্রকে তা বলে গিয়েছিলেন। ইংরেজ শাসনামলে এই তথ্য গোপন রাখার উপরও তিনি জোর দিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি এই পরামর্শও দিয়েছিলেন যে, তার বংশধরদের সবাই যেনো সিলেটে না থেকে একটি অংশ পদবী পরিবর্তন করে শিলং-এ চলে যায়। যুগলকিশোরের জীবনের শেষ দিনগুলো সিলেট শহরের কাজলশাতেই কাটে। ১৮১১ বা ১৮১২ সালের কোনো এক সময়ে যুগলকিশোরের মৃত্যু হয়। তার শেষ ইচ্ছা অনুযায়ী পারিবারিক জমিদারীতেই তাকে গোপনে সমাহিত করা হয়। এটাই ছিল বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজদৌল্লার পুত্রের আখ্যান। বড় নাটকীয় তার বেড়ে ওঠা আর ঘটনাবহুল তার জীবন।

ইতিহাসের মূল ধারা থেকে হারিয়া যাওয়া এবং মানুষের কৌতুহলের কেন্দ্রবিচ্যুত একজন যুগলকিশোর, ইতিহাসের বাঁক পরিবর্তন না হলে হয়তো তিনিই হতেন বাংলা বিহার ও উড়িষ্যার পরবর্তী নবাব।